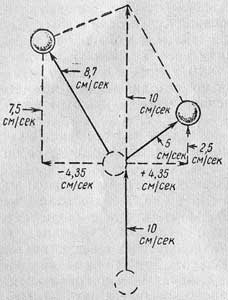

Мы любим иногда придумывать фантастические места, где случаются самые невероятные вещи. Известны описания подобных мест в книгах Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «В Зазеркалье». В этих книгах кролики, лягушки, гусеницы разговаривают, играют в карты и шашки. Алиса становится внезапно то больше, то меньше, летает без крыльев и прыгает с большой высоты. Она встречает легендарных чудовищ и наблюдает за тем, как женщина превращается в овцу. В таких местах интересно бывать, но наверняка никто не захотел бы жить в них. Гораздо удобнее жить в обычном мире, где происходят только вполне привычные события. Другими словами, мы верим, что наш мир подчиняется определенным правилам, и дело ученых попытаться выяснить, что это за правила. Ученый внимательно наблюдает события и, если замечает, что какое-нибудь явление происходит периодически, приходит к выводу, что иначе и быть не может. Тогда он формулирует правило, которое тем лучше, чем большее число случаев оно охватывает и чем меньше исключений имеет. Хорошее научное правило не должно иметь никаких исключений. В качестве примера рассмотрим правило: все зеленые камни, подброшенные в воздух, падают обратно. Такое правило полезно, так как оно говорит нам о том, чего следует ждать от зеленых камней, а чего нет. Если вы подбрасываете вверх зеленый камень, вы уверены, что он упадет обратно, и на этой основе планируете свои действия. Но опыт, однако, говорит, что все голубые камни, подброшенные в воздух, тоже падают обратно. И все серые камни ведут себя точно так же. Значит, правило станет более общим, если сказать: все камни, подброшенные в воздух, падают обратно. Можно сделать правило даже еще более общим: все, что подбрасывается вверх, должно падать вниз. Если правило охватывает очень широкий круг событий, возникает соблазн назвать его «законом природы». Мне кажется, лучше назвать очень общее правило просто обобщением. Этот термин подчеркивает, что правила создано человеком и выведено им из ряда наблюдений. Обобщение можно опровергнуть, если доказать, что оно неверно, обобщение может иметь исключения, оно может выполняться только при определенных условиях. Почти каждый согласится с тем, что обобщение «все, что подбрасывается вверх, падает вниз» очень широкое и полезное. Но является ли оно «законом природы»? Камни, баскетбольные и волейбольные мячи, кирпичи и многие другие вещи, подброшенные в воздух, в самом деле падают обратно. Но как же быть с птицей или аэропланом? Птица наверняка в конце концов упадет вниз после того, как она умрет, а аэроплан,P если кончится горючее, не раньше. Кроме того, птица и аэроплан падают вниз совсем не так, как камень. Должны ли мы заменить обобщение следующим: «все, что подбрасывается вверх, должно падать вниз, но не обязательно немедленно»? А как же быть с клубами дыма, с баллоном, наполненным гелием, или с крошечными пылинками? Они плавают в воздухе и не испытывают потребности опуститься вниз. Значит, обобщение нужно заменить следующим: «все, что подбрасывается вверх, должно падать вниз, но не обязательно немедленно и только тогда, когда оно тяжелее воздуха, или если опыт проводится в вакууме»? Но ведь остается еще ракета, которая «простреливает» пространство со скоростью одиннадцать километров в секунду. С такой скоростью ракета может выйти на орбиту вокруг Солнца и никогда не вернуться на земную поверхность. Должны ли мы изменить правило следующим образом: «все, что подбрасывается вверх, должно падать вниз, но не обязательно немедленно, и только тогда, когда оно тяжелее воздуха или опыт проводится в вакууме; и когда его скорость меньше одиннадцати километров в секунду»? Как видите, обобщение, сделанное сначала в простой форме, становится все более и более громоздким. Нелегко найти в высшей степени полезное обобщение, поэтому ученому, который сделает это, гарантирована известность. В качестве примера исключительно полезного обобщения я приведу одно, сделанное в 1687 году английским ученым Исааком Ньютоном: «Ускорение, вызванное действием на тело несбалансированной силы, пропорционально величине этой силы, имеет то же направление, что и сила, и обратно пропорционально массе». Математически обобщение очень просто выражается формулой а = f/m. Второй закон движения (Ньютон сформулировал также первый и третий законы движения) можно применять ко всем движениям любого вида. И вы легко себе можете представить, что при выводе этого соотношения, связывающего ускорение, силу и массу, потребовались более тщательные наблюдения и более тонкая проницательность, чем при выводе обобщения «все, что подбрасывается, должно падать». В этой книге мы коснемся группы наиболее фундаментальных из известных науке обобщений, которые включают в себя нечто противоположное движению неизменность. Сознательно или бессознательно мы доверчиво полагаемся на некоторые события, имеющие место потому, что определенные свойства окружающего мира мы считаем неизменными. Например, знаток бильярда не без основания уверен в исходе своих ударов, если он точно ударяет шар своим кием (что следует ожидать, так как он хороший игрок), и в момент удара не происходит внезапного землетрясения или другой подобной неожиданности. Что делает его таким уверенным? Откуда он знает, что шары будут ложиться точно так, как он ожидает? Конечно, главная причина опыт. Поведение движущихся бильярдных шаров так регулярно, что после наблюдения нескольких сот или тысяч ударов игрок становится уверенным в своих ударах. Тем не менее вы можете всю жизнь играть на скачках или на бирже и никогда не сумеете точно предсказать, что случится в следующий момент, с той определенностью, с ка кой это сделает бильярдный игрок. Очевидно, движущиеся бильярдные шары представляют собой систему более простую, чем скачущие лошади или цены на бирже, и по-этому из поведения шаров легче сделать полезное обобщение. Вообразите бильярдный шар, движущийся по поверхности стола самым простым образом, без каких-либо вращений, с постоянной скоростью 10Pсм/сек. Предположим далее, что этот бильярдный шар налетает на неподвижный, который тотчас начинает двигаться, а первый останавливается. При этом, если столкновение было центральным, второй бильярдный шар движется со скоростью 10Pсм/сек точно в том же направлении, в каком двигался раньше первый. Многочисленными наблюдениями установлено, что при таком столкновении сумма скоростей шаров до и после соударения одинакова (на самом деле имеется небольшое замедление из-за трения шара о поверхность стола и сопротивления окружающего воздуха но этими эффектами пока можно пренебречь). Короче, общая скорость остается неизменной, в то время как другие факторы, например положение и скорость каждого шара в отдельности, меняются. Казалось бы, общая скорость «сохраняется». Значение такого обобщения в том, что оно исключает все виды случайностей из области возможного. Вы можете быть уверены, что ни один шар не будет двигаться быстрее определенного предела. Более того, если в такой системе из двух шаров известна скорость одного шара тем самым уже предопределена скорость другого. Но будет ли общая скорость «сохраняться» во всех случаях или только в том, который я только что описал? Что будет, например, если шар ударит не покоящийся, а движущийся шар? Предположим, что один бильярдный шар движется со скоростью 10Pсм/сек, скажем, на север, другой со скоростью 10Pсм/сек на юг, и оба они сталкиваются «в лоб». Мы полагаем, что шары в этих условиях отскочат друг от друга. Но что произойдет, если шары сделать из воска или замазки, так что при соударении они сплющатся и прилипнут друг к другу? Остановятся ли шары в точке столкновения и какими в этом случае будут их скорости? Конечно, если скорость исчезает, вряд ли можно говорить, что она сохраняется, Чтобы говорить о сохранении скорости, необходимо, оказывается, рассматривать не только ее величину, но и направление движения предмета. Предположим, что скорость движения шара на север равнаP+10Pсм/сек, а скорость движения на юг -10Pсм/сек. В таком случае общая скорость двух движущихся шаров равна не 20Pсм/сек, а нулю. Следовательно, если два неупругих шара сталкиваются, прилипают и останавливаются в точке столкновения, никакого изменения суммарной скорости не происходит. Нуль остается нулем. В случае настоящих упругих бильярдных шаров ситуация иная. Каждый шар внезапно меняет направление движения. Шар, движущийся на север, отскакивает на юг, причем скорость его меняется от +10Pсм/сек до -10Pсм/сек. Второй шар отскакивает на север, и скорость его меняется от -10Pсм/сек до +10Pсм/сек. Однако суммарная скорость остается равной нулю. Если шары недостаточно упруги, то может случиться, что один шар изменит скорость от +10Pсм/сек до -6 см/сек. Тогда другой изменит скорость с -10Pсм/сек до +6Pсм/сек. Результатов такого центрального столкновения множество, но они ограничены условием обязательного сохранения суммарной скорости. Однако можно усложнить задачу. Что если движущийся бильярдный шар ударяет неподвижный, но не по центру? Что тогда? Если вы когда-нибудь следили за игрой в бильярд, вы знаете ответ на этот вопрос: шары меняют направление. Неподвижный шар начинает двигаться налево (если удар был справа от центра), а шар, двигавшийся вначале, тоже меняет направление и начинает двигаться направо. При этом никогда не наблюдалось, чтобы оба шара двигались в одну сторону с первоначальным направлением. Рис.P1. Разложение скорости Рассмотрим прямолинейное движение в двух измерениях (скажем, на плоской поверхности бильярдного стола). Такое движение всегда можно разложить на две составляющие под прямым углом друг к другу. Это делается с помощью построения линий в направлении движения, длины которых пропорциональны величинам скоростей (рис.P1). Величины горизонтальной и вертикальной составляющих скорости можно определить, составив отношение длин сторон прямоугольника к его диагонали. Это отношение можно вычислить, если известны углы геометрической фигуры. Мы не будем касаться таких расчетов, тем не менее рис.P1 как раз соответствует простому случаю, когда прямолинейное движение со скоростью 10Pсм/сек имеет вертикальную составляющую 5Pсм/сек и горизонтальную 8,7Pсм/сек . Рис.P2. Нецентральное столкновение шаров Вернемся теперь к нецентральному столкновению бильярдных шаров. Если прямолинейное движение каждого шара разложить на составляющие, окажется, что суммы вертикальных составляющих до и после столкновения равны.PВ случае, изображенном на рис.P2, начальная скорость движущегося шара равна 10Pсм/сек. После соударения его вертикальная составляющая будет равна 2,5Pсм/сек, а соответствующая составляющая неподвижного шара -7,5Pсм/сек. Каждый шар после столкновения имеет горизонтальную составляющую.PОднако, как видно из рис.P2, эти составляющие равны по величине и противоположны по направлениюP(+ 4,35Pсм/сек и -4,35Pсм/сек), так что суммарная горизонтальная скорость равна нулю. Это происходит потому, что при описанных условиях движущийся шар после столкновения должен отклониться в одну сторону, а неподвижный в противоположную. Если бы оба шара отклонились, например, влево от первоначального направления, то возникла бы результирующая горизонтальная составляющая. Все вышесказанное справедливо для столкновения любого числа бильярдных шаров, движущихся в самых разных направлениях. Общая скорость в любом направлении до и после соударения одна и та же. Теперь вы, вероятно, начнете подозревать, что «сохранение суммарной скорости» будет иметь место при всех условиях. Подождите мы еще не рассмотрели всевозможные ситуации. Предположим, например, что шар ударяет о борт бильярдного стола и отскакивает назад. Стол, неподвижный до удара, остается таким же неподвижным и после него. Казалось бы, нет ничего, что могло бы скомпенсировать изменение скорости бильярдного шара. Если шар ударяется о борт «в лоб», его скорость +х см/сек изменяется на х см/сек. Если он ударяется под углом, горизонтальная составляющая изменяет свой знак на противоположный. В этом случае суммарная скорость не сохраняется, а поскольку обнаружен даже один случай несохранения, обобщение нарушается. От него следует отказаться и, если это возможно, найти лучшее. Почему же не годится наш закон «сохранения суммарной скорости»? Одна из причин в том, что мы рассматривали нереальные, слишком ограниченные условия. Все наши сталкивающиеся и отскакивающие бильярдные шары были одинакового размера. Ну а что, если рассмотреть шары разного размера или, выражаясь более точно, разной массы? Слово «масса» было использовано раньше, когда я дал определение второго закона движения Ньютона. Действительно, массу лучше всего определять с помощью второго закона. Масса есть отношение силы, приложенной к телу, к вызываемому ею ускорению. Однако на поверхности Земли при обычных условиях масса тела пропорциональна его весу, поэтому массу обычно измеряют взвешиванием и с уверенностью можно сказать: чем больше вес, тем больше масса, и чем меньше вес, тем меньше масса. В метрической системе массу принято измерять в граммах. Рассмотрим далее два шара: движущийся с массой 70Pг и неподвижный 35Pг. Если 70-граммовый шар движется со скоростью 10Pсм/с

Глава 1. Импульс / Нейтрино - призрачная частица атома

Комментариев нет:

Отправить комментарий